Конструктивизм прожил в СССР недолгую, но яркую жизнь – меньше двадцати лет, в 20-30-е годы прошлого века. Конструктивисты искали новые формы и материалы, чтобы воплотить идеи нового общества – свободного и счастливого, подарить молодой стране прекрасные города. Но потом стиль попал в опалу и был вытеснен сталинским ампиром.

Конструктивизм родом из русского художественного авангарда начала ХХ века. Самые известные его представители – Малевич, Ларионов, Якулов, Татлин, Матюшин и футуристы во главе с Бурлюком и Маяковским. Авангардисты грезили о социальных переменах и возлагали большие надежды на технический прогресс. А для того, чтобы в новом прекрасном мире жилось и дышалось свободнее, предлагали обновить заодно уж и художественные методы – забыть о традициях и найти новые формы.

Русский авангард был большой творческой тусовкой. Художники, поэты, архитекторы, дизайнеры, фотографы дружили и сотрудничали. Они не только шокировали публику смелыми перформансами, но и заложили основы современного дизайна и архитектуры. Известные конструктивисты – А. Родченко, Эль Лисицкий, братья Стенберги, Л. Попова — работали в сфере дизайна, плаката, фотографии, сценографии. Но особенно широкие возможности для приложения своих творческих сил в то время открывались перед архитекторами.

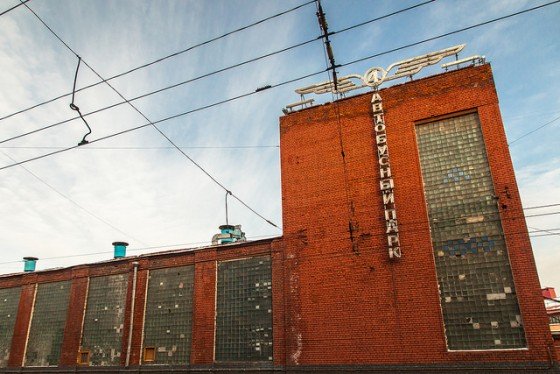

Конструктивизм как художественный стиль оформился уже после революции усилиями представителей футуризма и супрематизма. Революционное искусство вместо роскоши выбирало простоту и новые предметные формы. Главной фигурой конструктивизма стал Владимир Татлин, который и возглавил художественный отдел Наркомпроса. Можно сказать, что советский конструктивизм начался с «Башни Татлина», она же «Памятник III Коммунистического интернационала». Проект 400-метровой башни был не только грандиозным, но и оригинальным. Фото макета публиковались в прессе и принесли автору широкую известность.

Но построена башня тогда не была — слишком сложен и дорог был проект, не потянула молодая республика такую стройку. Но, надо сказать, какую-никакую башню в итоге построили, правда, уже в наше время. Оказывается, конструктивизм и сегодня вдохновляет архитекторов — крыша хорошо известного москвичам современного жилищного комплекса «Патриарх» тому доказательство.

А в это время в США и Европе

Конструктивизм был ещё и попыткой архитекторов по-новому взглянуть на функцию жилища, «заточить» его под запросы времени, общества и городской среды. Причём не только отдельные дома, но и целые районы и даже города. Правда, тут советские конструктивисты не были первыми.

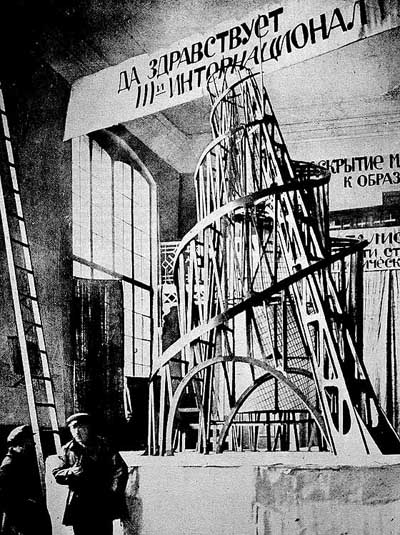

О новых формах задумались в середине ХIХ века, когда появился бетон. А в 1889 году была построена Эйфелева башня – невероятная и по форме, и по размерам металлическая конструкция высотой 324 метра. Однако настоящая градостроительная революция произошла в то же время в США: в Чикаго появились первые небоскребы, построенные по принципиально новой технологии – на основе стального каркаса. Строительство небоскребов стало настоящей эпидемией. К началу ХХ века небоскребы Нью-Йорка выросли до 30 этажей, а к 1915 году крупнейший из небоскребов – 57-этажный Вулворт-билдинг — поднялся на 241 метр. Небоскребы возводились в США по заказам миллионеров, владельцев крупных компаний, и были штучными и дорогими сооружениями.

А в Европе в это время происходил бурный рост городов, развитие промышленности и системы городского транспорта. Значительно увеличилось и население, во многом за счет рабочих. Старый европейский город с его тесными улочками, плотной застройкой и делением на дворцы и трущобы внезапно перестал всех устраивать. Нужны были новые градостроительные решения, поэтому европейских архитекторов того времени больше интересовали проблемы массового строительства, чем создание гигантских зданий.

Массовое дешевое жилье нуждалось в новых материалах и технологиях, тогда и появился функционализм. Он декларировал обязательное соответствие формы функциям, отвергал украшательство, внедрял принципы каркасного строительства, ориентировался на использование стекла и бетона, предпочитал простые формы построек с применением стандартных строительных элементов. Признанные лидеры функционализма – школа Баухаус в Германии и Ле Корбюзье с его знаменитыми пятью принципами в архитектуре.

Другой проблемой, которую взялись решать функционалисты, было создание нового, современного города, а также кварталов и поселков с массовой серийной застройкой. Наиболее известен опять же Ле Корбюзье: проект «Современного города на 3 млн жителей», «План Вуазен» – проект реконструкции Парижа, и концепция «Лучезарный город». Самые амбициозные градостроительные проекты так и остались на бумаге, а вот кварталы и посёлки класса эконом в Европе стали появляться.

Зарубежных функционалистов и советских конструктивистов связывали общие взгляды. Тогда никакого железного занавеса ещё было, советские архитекторы выезжали в Европу, участвовали в выставках и конкурсах, им были хорошо известны работы европейских функционалистов, которые, в свою очередь, были горячими поклонниками советской власти и мечтали поработать в СССР. Где же ещё было внедрять новые идеи и принципы, как не в стране победившего социализма?

Социалистическое общежитие и клубы

Сквозной темой в советском конструктивизме стала идея социалистического общежития. Собственно, таким был социальный заказ. Просто и ненавязчиво эта идея начала внедряться сразу после 1917 года, когда недобитых буржуев «уплотняли», и роскошная квартира на одну семью превращалась в «воронью слободку» с бесчисленными соседями и дрязгами на общей кухне. Это было ново. Это было по-советски. Рабочие заселялись в бывшие дома буржуазии, менялся уклад жизни, но архитектурный облик зданий оставался прежним. Обновить старые стены пытались с помощью агитационных лозунгов, транспарантов и плакатов.

После гражданской войны пришло время обеспечить трудящихся настоящим социалистическим жильем и создать новую, советскую инфраструктуру. Средств на строительство не было, но были мечты о светлом будущем. Чтобы развивать архитектурную мысль, проводили различные конкурсы на проекты, часто заведомо неисполнимые. Например, конкурс 1919 года на Дворец рабочих в Петрограде, а позже, в 1923 году – конкурс на проект Дворца Труда в центре Москвы. С начала 20-х годов появляются государственные архитектурные артели, и некоторые проекты начинают реализовываться. А еще архитекторы создавали всевозможные монументы: при отсутствии сколько-нибудь масштабного строительства жилых и общественных зданий приходилось довольствоваться этим.

К середине 20-х годов наконец-то стали осуществляться первые значительные, в том числе и конструктивистские, проекты. Архитекторы-конструктивисты в 1926 году организовали ОСА (Объединение современных архитекторов). Лидерами и наиболее известными представителями объединения были три брата Веснины, Гинзбург, Корнфельд, Голосов и Мельников.

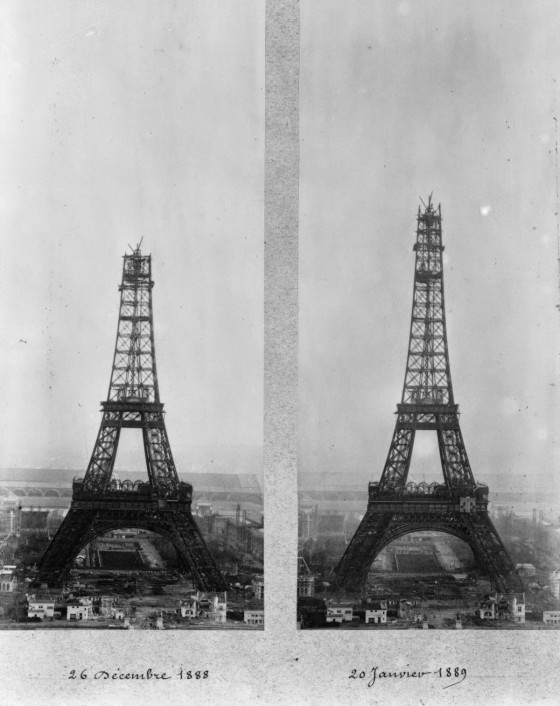

Характерными для советской архитектуры 20-30-х годов стали дома и дворцы труда, культуры и всего такого прочего, дома советов и здания других госучреждений, фабрики-кухни, дома-коммуны, промторги, конторские здания, гаражи и, в связи с принятием плана ГОЭЛРО, электростанции. Сложилось так, что больше всего конструктивисты работали в Москве, Санкт-Петербурге и Харькове.

Особенно широкое распространение получили дома и дворцы культуры. В каждому городе и районе стало обязательным иметь свой дворец. Рекордсменами по числу таких проектов были Корнфельд и Мельников. Особенно известен второй, так как работал в основном в столице. После 1927 года, когда он снискал всемирную известность за проект павильона СССР на выставке в Париже, недостатка в заказах Мельников не испытывал, и буквально за два года сделал проекты семи клубов. Шесть было реализовано к 1930 году, из них пять – в Москве: ДК им. Русакова, клуб мыльной фабрики «Свобода», ДК завода «Каучук», Клуб Дорхимзавода им. Фрунзе и Клуб фабрики «Буревестник».

Самым известным из его проектов является, видимо, здание ДК им. Русакова, построенное в 1927-28 гг. Со стороны фасада, обращенного к улице Стромынка, здание имеет совершенно необычную форму – шестерёнки с тремя зубьями. В этих вынесенных за пределы основного объёма здания зубьях располагались балконы зрительного зала. Само здание имеет, как и положено объекту конструктивизма, железобетонный каркас, легко трансформируемые внутренние перегородки, позволяющие делить и соединять внутреннее пространство. Как всегда в своих проектах, Мельников чётко следовал принципу максимальной эффективности использования объёма и соответствия формы функции.

Клуб завода «Каучук» на Плющихе построен по проекту Мельникова в 1929 году. Здание внешне выглядит не так революционно, как ДК Русакова — оно выполнено в форме сектора с фасадом в виде дуги. С одной стороны фасада располагался репетиционный зал с наклонной крышей, с другой – физкультурный корпус со скошенным остеклением. Остеклён и переход от касс к зрительному залу. Объём внутреннего пространства, по традиции, мог легко трансформироваться. Крыша основной части здания – плоская, в виде большой террасы.

Но строил клубы далеко не один Мельников. Самый большой и весьма интересный в архитектурном смысле клуб создан братьями Весниными. Это ДК Пролетарского района, он же – ДК ЗиЛ (проектировался в 1930 году, строился с 1931 по 1937 год, но полностью проект так и не был воплощён). Здание с большим зрительным залом построено не было, хотя и малый зал был не так уж мал – 1 200 мест. Принципы конструктивизма в этом сооружении демонстрируются просто как на параде: тут и использование столбов-опор, и широкие площади остекления и ленты рядов окон, и свобода внутренней планировки, и плоская террасообразная крыша. В отличие от большинства объектов конструктивизма, сегодня здание ДК ЗиЛ находится в достаточно хорошем состоянии.

Созданием ДК в Москве отметилась ещё одна звезда конструктивизма — архитектор Голосов. Свою деятельность он начал в 1919 году с победы в конкурсе на проект крематория, выполненного в манере неоклассицизма. Но его творение – ДК им. Зуева на Лесной улице – роскошный образец конструктивизма и одно из самых известных зданий в этом стиле. Построили его в 1927-29 годах. Наиболее эффектно смотрится винтовая межэтажная лестница, выполненная в виде остеклённого цилиндра, а основная часть здания состоит из взаимно пересекающихся параллелепипедов, один из которых врезан в цилиндр. Всей постройке придан вид фабрично-заводского здания, точнее, остроумно сопряжённых частей от разного вида промышленных зданий. ДК имеет два зрительных зала и залы для репетиций. Интересно, что ДК в настоящее время продолжает использоваться по назначению – как социально-культурный объект.

Из многочисленных ДК Санкт-Петербурга упомянём ДК работников связи на Большой Морской, переделанной в 30-е годы в стиле конструктивизма из немецкой кирхи Г. Райцем и П. Гринбергом. Известен этот ДК отношением к деятельности ленинградского рок-клуба. Можно найти созданные конструктивистами ДК как в провинциальных городах России, так и в городах бывшего СССР, например ДК им. Октябрьской революции в Новосибирске, ДК в Перми, Волгограде, Челябинске, Екатеринбурге, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Харькове, Баку и так далее.

Общественных зданий в стиле конструктивизма достаточно много. Например, здание Наркомзема на Садово-Спасской улице построено в 1927-33 годах по проекту коллектива под руководством Щусева (в коллектив авторов входили известные конструктивисты Корнфельд и Яковлев). Огромное строение ассиметричной, закругленной по углам формы состоит из четырёх корпусов с типичным для своего стиля ленточным остеклением. Хотя Щусев и не был чистым конструктивистом, но он отдал дань стилю и создал один из наиболее эффектных и масштабных его памятников. Сейчас здание используется по назначению – там расположено одно из министерств РФ.

Комплекс зданий газеты «Известия» на Пушкинской площади в Москве тоже спроектировал отнюдь не признанный конструктивист, а представитель старой школы Бархин. И у него очень недурно получилось, несмотря на нападки со стороны конструктивистов и обвинения в подражательстве. В комплекс входят производственный и редакционный корпусы одного размера, шестиэтажные кирпичные параллелепипеды, один выходит фасадом на площадь, другой – во двор. По проекту этажей должно было быть двенадцать, но принятые в те годы новые градостроительные правила ограничили высотность здания. Чтобы придать ему более конструктивистский вид, кирпичные стены покрыли серой штукатуркой. Фасад разрезан рядами больших окон и линиями балконов, на верхнем этаже как элементы стиля были расположены квадратные часы и несколько круглых окон. В более позднее время к зданию был пристроен новый корпус газеты «Известия».

Здание Центрального телеграфа в Москве на Тверской улице тоже является памятником конструктивизма. Точнее, его стиль определяется как переходный от модерна к конструктивизму. Построен телеграф в 1925-27 годах по проекту Рерберга, весьма неодобрительно встреченного в архитектурных кругах. Фасад центрального корпуса полукруглый, два других – в форме параллелепипеда. Отличительная черта — огромные окна — выполнены ячеистыми; на этажах, начиная с третьего, по девять ячеек на окно. Крыша телеграфа плоская, а чугунные решётки и кронштейны – дань стилю модерн.

Здание Госпрома в Харькове, пожалуй, наиболее масштабное и эффектное сооружение в стиле. Создавалось оно для размещения более чем двадцати организаций, в том числе Промбанка и Госторга УССР. Авторы проекта — ленинградские архитекторы под руководством Кравеца, а курировал стройку лично Дзержинский. Здание Госпрома — одно из крупнейших зданий Европы того времени: его высота – 63 м, а площадь помещений — 60 тыс. м² (комплекс занимает территорию трех кварталов). Построено здание из монолитного железобетона методом опалубки, а отличается огромными площадями остекления — четыре с половиной тысячи окон. Конструктивно сооружение состоит из нескольких разноэтажных корпусов, соединенных галереями. Интересно, что в начальном проекте часть внутренних перегородок отсутствовала, и при закате солнце должно было просвечивать здание насквозь.

Ещё, говоря про конструктивизм, нельзя не рассказать о промторгах, гаражах, домах-коммунах и легендарном Доме на набережной. Но это уже уже другая большая история, о которой — в следующий раз.

Алиса Орлова